À l’occasion des vendanges, et de toutes les étapes de transformation du raisin qui suivent ce moment central dans la vie d’une maison de Champagne, Taittinger dévoile sur ses réseaux sociaux une campagne inspirée de l’univers de Charlie et la Chocolaterie. Un clin d’œil qui invite à redécouvrir l’histoire de ce livre devenu un classique de la littérature jeunesse, bien avant de connaître la notoriété par le cinéma. Retour sur l’œuvre de Roald Dahl et son cheminement vers un succès mondial.

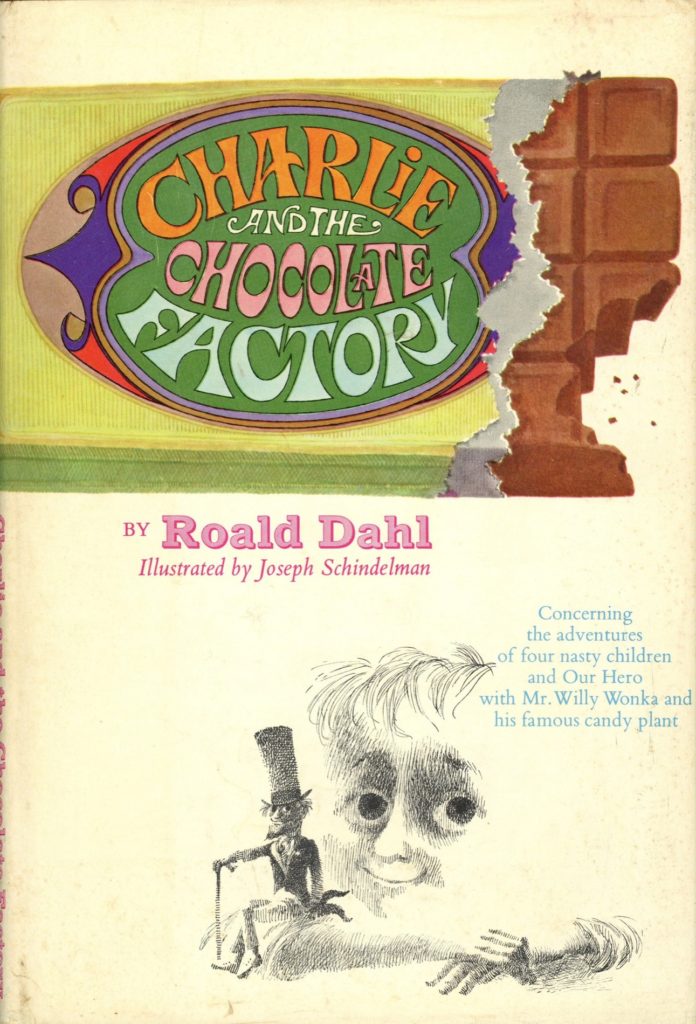

Publié en 1964, Charlie et la Chocolaterie est d’abord un roman destiné à la jeunesse avant de devenir un objet culturel largement diffusé par ses adaptations cinématographiques.

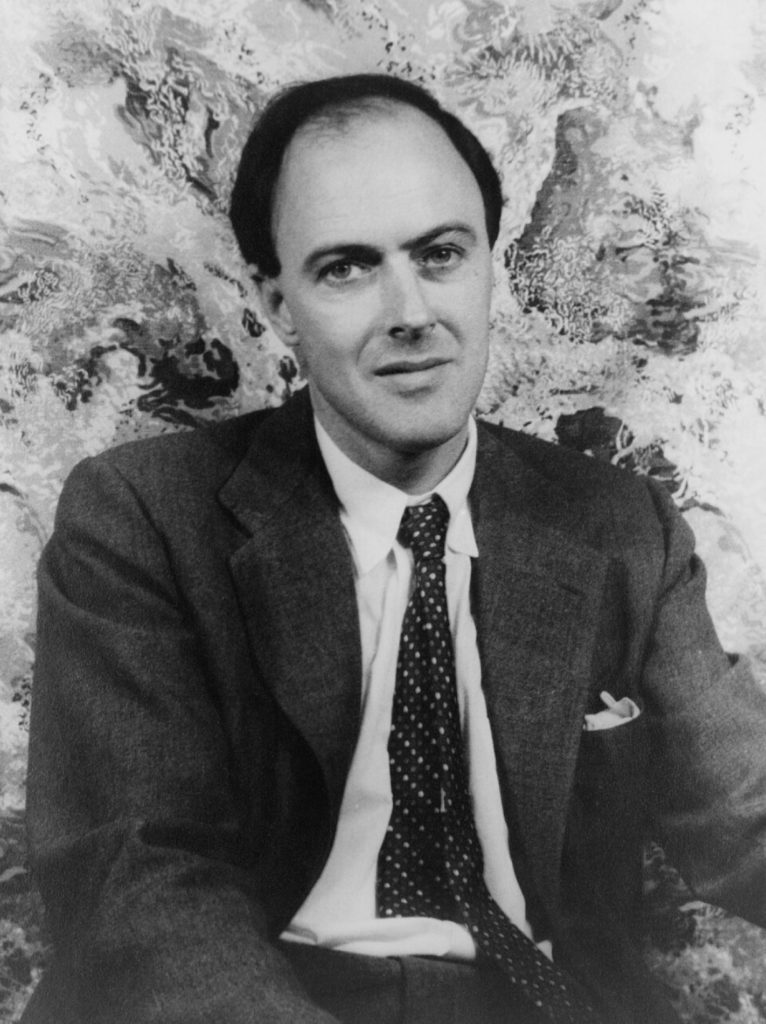

L’auteur, Roald Dahl, naît en 1916 au Pays de Galles dans une famille d’origine norvégienne. Son parcours est marqué par une enfance stricte en internat, puis par son engagement comme pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le conflit, il s’oriente vers l’écriture, d’abord pour les adultes, avant de trouver une reconnaissance durable dans la littérature jeunesse. Ses récits s’attachent souvent à mettre en scène l’imagination des enfants face aux règles et aux abus du monde des adultes.

Charlie et la Chocolaterie prend place dans un contexte social précis : l’Angleterre d’après-guerre, encore marquée par les privations. Le jeune Charlie Bucket vit dans une petite maison délabrée avec ses parents et ses quatre grands-parents, dans une situation de grande pauvreté. Le déclencheur du récit est l’annonce d’un concours organisé par l’excentrique chocolatier Willy Wonka : cinq enfants qui trouveront un ticket doré dans une tablette de chocolat pourront visiter sa mystérieuse usine. Charlie, contre toute attente, trouve l’un de ces tickets et se joint à quatre autres enfants venus de milieux différents.

La visite est l’occasion de découvrir un univers clos où chaque espace — la rivière de chocolat, les machines expérimentales, les écureuils trieurs de noix — illustre à la fois l’inventivité du chocolatier et les excès humains. Les autres enfants, chacun représentatif d’un défaut (gloutonnerie, caprice, avidité, obsession médiatique), sont éliminés les uns après les autres par des mésaventures qui sanctionnent leur comportement. Seul Charlie, discret et modeste, poursuit le parcours jusqu’au bout. La récompense finale n’est pas seulement une provision de confiseries, mais l’héritage symbolique : Willy Wonka choisit Charlie comme successeur et lui offre la chocolaterie.

Le livre connaît un succès immédiat aux États-Unis puis au Royaume-Uni, et s’impose rapidement comme l’un des titres les plus lus de Dahl. L’ouvrage a cependant suscité des critiques : certaines représentations initiales des Oompa-Loompas, les ouvriers de la chocolaterie, ont été jugées problématiques et modifiées lors de rééditions ultérieures. Ces ajustements témoignent de la réception critique d’une œuvre désormais inscrite dans la durée.

Plusieurs anecdotes accompagnent sa trajectoire. L’univers de la confiserie n’est pas sans lien avec l’expérience de Dahl : enfant, il participait à des tests de produits pour le compte d’un fabricant de chocolat, ce qui aurait nourri l’imaginaire du roman. La dimension satirique, quant à elle, reflète son goût pour la caricature des travers humains.

La notoriété du récit a été renforcée par le cinéma. En 1971, une première adaptation américaine, Willy Wonka & the Chocolate Factory, propose une lecture musicale du roman. En 2005, Tim Burton signe une nouvelle version, plus sombre, qui replace l’histoire dans l’esthétique singulière du réalisateur. Ces deux films, très différents, ont contribué à ancrer le personnage de Willy Wonka dans la culture populaire, au point parfois d’éclipser le texte original.

Soixante ans après sa parution, Charlie et la Chocolaterie reste l’un des titres phares de la littérature jeunesse anglo-saxonne. Sa longévité doit autant à l’imaginaire de Roald Dahl qu’aux multiples traductions et adaptations qui ont permis à l’œuvre de circuler largement.